الاحتباس الحراري.. يد الإنسان العابثة تخنق الكوكب الأزرق

في أحد أشد الأنظمة البيئية الحيّة الموجودة على كوكب الأرض تعقيدا وقدما، نشأت مستعمرات الشعاب المرجانية، وامتدت لتغطي مساحات شاسعة من قيعان المسطحات المائية في المحيط الهندي والهادئ على نحو الخصوص، حيث تكون المياه الاستوائية والمدارية بدرجات حرارة معتدلة ومناسبة لنشوء هذا النوع من الكائنات الحية.

إن الشعاب المرجانية بتعدد أشكالها وألوانها التي لا حصر لها، وعلى ما تبدو عليه من جمال أخاذ، قد يُخيّل للناظر أنها أحد الأصناف التابعة للمملكة النباتية، والأمر ليس كذلك، إذ أنها وفق تصنيف علماء الأحياء تُعد حيوانات لافقارية تتكون من بوليبات (سليلات) مرجانية أشبه بالخيوط الرفيعة التي تتصل ببعضها لتشكل مستعمرات حيوانية قد تمتد لمئات الكيلومترات.

وأشهر هذه التجمعات توجد في شرقي سواحل أستراليا، وتعرف باسم الحيّد المرجاني العظيم (Great Barrier Reef) وهي تغطي مساحة 344 ألف كيلومتر، أي ما يعادل تقريبا مساحة سلطنة عمان، وقد بدأت بالنشوء منذ 20 ألف سنة وما زالت مستمرة بالنمو والتكاثر على نحو بطيء.

الشعاب المرجانية.. سحر موطن ربع الكائنات البحرية

لا يقتصر دور الشعاب المرجانية على الصورة الجمالية للبحار والمحيطات، بل إنها تعد موطنا لـ25% من الكائنات البحرية باختلاف أشكالها وأنماطها، على الرغم من أنها تغطي فقط أقل من 2% من قيعان المسطحات المائية حول العالم، وذلك لما توفره الشعاب المرجانية من تنوع بيئي وبيولوجي يسمح للأسماك أن تضع بيضها في مكان آمن.

لقد وجدت هذه الكائنات الحية على الكوكب الأزرق منذ ملايين السنوات، منذ بداية العصر الباليوجيني (Paleogene) بالتحديد، وساهمت بتعزيز فرص الحياة لبقية المخلوقات الحية بصورة فعالة ومباشرة، لكنها اليوم تقف أمام شبح الموت الذي يحوم فوقها ممطيا صهوة التغيّر المناخي الذي بات يشكل تهديدا حقيقيا، لأول مرّة في التاريخ البشري.

ليس هذا فحسب، فحضور الشعاب المرجانية لم يكن ليخدم الحياة المائية فحسب، بل إنّها تلعب دورا جوهريا في حياة الإنسان بشكل مباشر، إذ أنها تحمي السواحل بواسطة توفير حاجز طبيعي ضد الأمواج القوية والعاتية، ومن دونها ستتآكل الشواطئ وسيزداد منسوب المياه في المناطق الساحلية مما يدفع ما يقارب 200 مليون شخص إلى النزوح، كما أنّ نصف مليار شخص آخر ممن يعتمدون على الغذاء البحري ستتأثر حياتهم.1

المثال السابق لا يعد سوى مؤشر بسيط لعواقب التغير المناخي الذي بات حديث الشارع اليوم، بعد أن استطاع لفت أنظار وأسماع المدافعين عن البيئة. فكما أصبح بمقدور العلماء الاطلاع على التاريخ المناخي للأرض خلال الحقب الزمنية الماضية، فإنهم بكل سهولة يستطيعون تحديد مدى السوء الذي وصلت إليه الأرض في هذا الجانب.

ذوبان الجليد.. كابوس التغيرات المناخية يرعب العلماء

إن مناخ كوكب الأرض ليس ثابتا أبدا، وإنه في حالة تغير مستمرة على فترات زمنية طويلة، ففي الـ650 ألف سنة الماضية فقط، شهدت الأرض سبع دورات جليدية (Glacial Period)، وكان إيذان عصر المناخ الحديث مع النهاية المفاجئة للعصر الجليدي الأخير قبل 11700 سنة.2

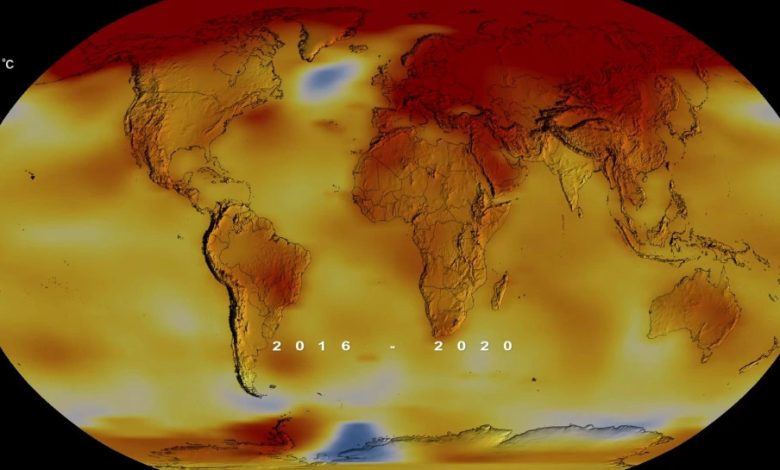

وبعد التطور الذي وصل إليه الإنسان اليوم ومنحه القدرة على دراسة سطح الأرض من الأعلى بواسطة الأقمار الصناعية، سنحت له فرصة أن يشهد التغير السريع في المناخ، وهو تغير يرى الكثير من العلماء بأن الإنسان يقف وراءه.

فالبيانات القادمة من وكالة الفضاء الأمريكية ناسا تشير إلى أن ذوبان الجليد في القارة الجنوبية وكذا الأمر بالنسبة للجبال الجليدية في الشمال يسير بشكل متسارع، ويستجيب للتغيرات في مستويات الغازات الدفيئة (Greenhouse Gases) على نحو مثير للقلق، إذ أن هذا التغير يحدث اليوم بمعدل 10 مرات أسرع من المعدل الطبيعي بعد كل حقبة ثليجية، كما أن غاز ثاني أوكسيد الكربون الناتج عن النشاط البشري يتزايد بمعدل أسرع من 250 مرّة مما كان عليه من المصادر الطبيعية والبيولوجية دون التدخل البشري.3

إنّ البيانات الضخمة التي جرى استخراجها على مدار العقود الماضية استطاعت أن تخدم العلماء على عدة محاور، مثل الحصول على معلومات لدرجات الحرارة ونسبة هطول الأمطار وتكوين الغلاف الجوي والنشاط البركاني وحتى أنماط الرياح لفترات زمنية مختلفة، وثمة ثلاث مصادر رئيسة لاستخلاص هذا النوع من البيانات، وهي العينات اللبية الجليدية، والرواسب البحرية، والأتربة.

العينة اللبية الجليدية.. تاريخ الأرض المدفون في عمق الثلوج

إنّ العينة اللبيّة الجليدية (Ice Cores) تعد مصدرا هاما لقراءة تاريخ المناخ على كوكب الأرض، إذ أن هذا النوع من العينات تؤخذ من الغطاء الجليدي على الأراضي النائية البعيدة في القطبين وفي دولة غرينلاند، إذ يكون بها تشكل الجليد من السقوط المستمر للثلوج على مدار سنوات، فتصبح الطبقات السفلى أقدم من العليا، وبواسطة تحليل الغازات المحتبسة في العينة يمكن الحصول على قرائن ومؤشرات لفهم التغير المناخي الحاصل.

وفي عام 1966 في قاعدة “كامب سنتشري” (Camp Century) العسكرية للأبحاث العلمية في غرينلاند، استطاع باحثون حفر حفرة وصل عمقها إلى 1387 مترا أسفل الصخور، محدثين بذلك ثورة كبيرة في علم المناخ، إذ أن هذه العينة من هذه الحفرة منحت تفاصيل 100 ألف سنة من التاريخ، إن مثل هذه العينات تشكل أرشيفا هاما لفهم طبيعة جريان التغير المناخي، إنها أشبه بالكبسولات الزمنية المجمدة.

ويتطلب استخراج عينة مثل هذه كثيرا من الجهد والتنسيق العالي، فضلا عن آلية النقل المعقدة إلى المختبرات، إذ ينبغي أن تُرفع العينة على أسطح باردة في أثناء الطيران، بينما تكون في صناديق الحفظ عازلة للحرارة تماما قبل وصولها إلى المستودع الخاص الذي تجري به عملية التوازن الحراري (Thermal Equilibrium)، ثم يجري جردها وتقطيعها إلى شرائح صغيرة.

الرواسب البحرية.. أسرار الكوكب القابعة في قاع المحيط

تُعرف الرواسب البحرية (Marine Sediments) بأنها رواسب دقيقة الحجم تتراكم نتيجة ترسب الجزيئات في قاع المحيط بعيدا عن الأراضي والسواحل. ويحتوي مرصد “لامونت دوهرتي الأساسي” (LDEO) التابع لجامعة كولومبيا الأمريكية على عشرات الآلاف من عينات الرواسب من كل محيط وبحر تقريبا حول العالم، ويعقب عالم الأرض “كريس غولدفينغر” على هذا الأمر قائلا: إن مثل هذه التشكيلة تعد مكتبة غنية لكوكب الأرض.

ومع النمو البطيء للرواسب البحرية الذي تقدر ببضع سنتيمترات لكل ألف عام، يختزل تاريخ الأرض الضخم في مساحة صغيرة، وهذه تعد نقطة إيجابية. كما أنّ توزيع أصداف الكائنات الحية الدقيقة بإمكانه إرشاد العلماء إلى فهم تغيّر التيارات المائية في المحيطات وهجرة الكائنات البحرية كذلك، كما أن وجود نظائر لغاز الأوكسجين من شأنه أن يرشد الباحثين إلى معدل وصول الكربون إلى قاع المحيطات.

وفي عام 1949 تأسس “مرصد لامونت الجيولوجي” (Lamont Geological Observatory)، لتبدأ العمليات الأضخم من نوعها في التنقيب عن الرواسب البحرية، وقد كان المعتقد السائد حينذاك بين علماء الأرض الجيولوجيين أنّ قيعان المسطحات المائية مستقرة، وتهطل عليها بشكل مستمر الجسيمات الغارقة من السطح، مثل الكائنات الحية الدقيقة الميتة.

لكن مدير المرصد “مارويس إوينج” نفى هذا الادعاء حينما أقدم على جمع الرواسب المائية لمدة عامين، فقد تبيّن له أنّ هناك تنوّعا ضخما في الرواسب، فقاده الأمر إلى القول إن قيعان البحار غير مستقرة، بل تسيطر عليها حركة دينامكية، وثمّة قوة وراء ذلك.

فكانت النتيجة أن بدأت أكبر عملية جمع عينات لرواسب مائية في التاريخ لكوكب الأرض، فبات يوجد لدى المرصد مستودع ضخم لذلك، حتى أنّ ثمة عينات يصل عمرها إلى 130 مليون سنة. وقد كان الهدف من هذه العملية هو الوصول إلى نمط يربط بين هذه العينات لفهم التكوين الجيولوجي لكوكب الأرض والتغيرات التي كانت تطرأ عليه، بما في ذلك التغير المناخي.

دراسة الأتربة.. أرشيف مليء بالإشارات والأسرار

قد لا تكون الأتربة الصديق المفضل لدى الإنسان، لكنها بلا شك عناصر تخدم البحث البشري لتاريخ الأرض، إذ تنظر إليها عالمة الأنثروبولوجيا “ماري دوغلاس” على أنها أرشيف مليء بالمعلومات والإشارات. ويعود تاريخ تنقيب الأتربة في الأصل لغرض خدمة إنتاج المحصول الزراعي، لكن اليوم تغيّر الأمر، إذ تُستخدم هذه العينات لدراسة التغير المناخي ومراقبة التلوث ومشاريع البناء، وأيضا في الطب الشرعي الجنائي.

لقد استطاع العلماء استخلاص بعض الخصائص المهمة من العينات الترابية مثل عمق التربة (Soil Depth)، ونسبة الرطوبة، والغطاء النباتي، والنشاط البشري، والتغيرات البيئية الأخرى، عن طريق أخذ العينات من المكان ذاته على مدى عقود.

وعلى سبيل المثال توجد بعض الأسمدة والأتربة التي تعود إلى عام 1843 في مركز “أرشيف عينات روثامستيد” (The Rothamsted Sample Archive)، وقد كانت تستخدم للتحقق من ارتفاع “الديوكسينات”، وهي ملوّثات بيئية. وكذا الأمر ينطبق على دراسة الغازات الدفيئة في عينات الأتربة لفترات زمنية للتحقق من التغير المناخي.4

تسخين الكوكب.. فوضى المناخ تعبث بالاتزان الحراري

إنّ أسباب تغير المناخ بالنسبة للعلماء والباحثين تبدو واضحة للغاية، فالنشاطات البشرية التي تتمثل بعمليات حرق الوقود الأحفوري مثل النفط والغاز والفحم والتي ينتج عنها إطلاق غاز ثاني أوكسيد الكربون، ساهمت بشكل رئيس في تعزيز وجود الغازات الدفيئة في الغلاف الجوي للأرض، مما ينتج عنه عملية تسخين الكوكب. ومن دون وجود النشاط البشري، فإن الدوافع الطبيعية بطبيعة الحال ستدفع كوكب الأرض نحو فترة باردة، بناء على المقارنة بالفترات الماضية.

إن العلاقة التي تربط بين كوكب الأرض وبين الفضاء يمكن وصفها بالعلاقة التبادلية، فكما تكتسب الأرض كمية من الطاقة والحرارة، فإنها بالمقابل تحرر كميات من الطاقة والحرارة تتوافق مع الاتزان الحراري على سطح الكوكب، فلا تكون الأرض مثل كوكب الزهرة شديدة الحرارة ولا تكون مثل كوكب المريخ شديد البرودة.

بالإضافة إلى أنّ الكائنات الحية الموجودة على سطح الكوكب لن يكون بمقدورها النجاة في ظل عدم وجود استقرار حراري في نطاق مقبول، لذا يُعد وجود الغلاف الجوي عاملا مهما للحفاظ على هذا الاتزان الحراري، ولكن ثمة غازات في الغلاف الجوي تمنع هروب الحرارة إلى الفضاء، فكأنها تعمل عمل الغطاء الحراري، ويُطلق عليها الغازات الدفيئة. وتأتي هذه الغازات من مصادر طبيعية وأخرى بشرية، مثل غاز ثاني أوكسيد الكربون والميثان وأوكسيد النيتروز.

ثاني أوكسيد الكربون.. أعلى مستوى منذ مليوني سنة

إنّ وجود الغازات الدفيئة من شأنه أن يعزز الاتزان الحراري، ونقصها أو عدم وجودها سينهي جميع مظاهر الحياة على كوكب الأرض، وكذا الأمر بالنسبة لزيادة معدلها في الغلاف الجوي، إذ سترتفع درجة حرارة الكوكب.

وعلى أعقاب نشوء الثورة الصناعية، شهد كوكب الأرض تناميا خطيرا في هذه الغازات أسفر عنه زيادة في درجة الحرارة بمعدل أسرع من الطبيعي، مما دق أجراس الخطر في العالم. واليوم يسجل غاز ثاني أوكسيد الكربون رقما قياسيا بوجوده في الغلاف الجوي، إذ هو الحضور الأعلى منذ مليوني سنة، كما أنه قد ارتفع في القرنين الماضيين بمعدل 40%.

غازات الدفيئة الصادرة من المصانع هي السبب الأول في تسخين الأرض، وتتحمل مسؤوليتها الدول الكبرى

وهذه الزيادة يمكن تبريرها لسببين: عمليات حرق الوقود الأحفوري غير المضبوطة، وأيضا عمليات إزالة الغابات على نطاقات واسعة، إذ أنّ الأشجار تمتص ثاني أوكسيد الكربون وتختزنه.

كما أنّ الزراعة وتربية المواشي لهما دور كذلك على الغازات الدفيئة، إذ أن تأثير الغاز الذي تنتجه الحيوانات “غاز الميثان” أقوى بـ30 ضعفا من غاز ثاني أوكسيد الكربون. كما أن أوكسيد النيتروز المستخدم في الأسمدة أقوى بـ10 أضعاف من غاز الميثان.5

ذوبان الجليد وفيضان الماء وارتفاع الحرارة.. تبعات التغير المناخي

إن تبعات التغير المناخي هنا تعني بالضرورة ارتفاع درجة حرارة الكوكب بمجمله، ربما بدرجتين أو ثلاث أو أكثر، ومهما بدت نسبة الزيادة ضئيلة، فإن تأثيرها على كل الكوكب سيكون ملحوظا، بل إن كوارث بيئية على وشك الحدوث أو ربما تحدث الآن.

لقد تنبأ العلماء فيما سبق بتقلص الجليد البحري وارتفاع منسوب البحار وزيادة في الموجات الحارة، وهذا ما يحدث اليوم بالفعل. كما أن كوارث مستقبلية على فترات متباينة جاءت على لسان الباحثين والعلماء في مجمع “الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ” (Intergovernmental Panel on Climate Change)، ويبلغ عددهم 1300 عالم من مختلف أقطار الأرض.

تشير التنبؤات بأن درجة الحرارة سترتفع من 2.5 إلى 10 درجات فهرنهايت خلال القرن المقبل، مما يعني ارتفاع درجات الحرارة القصوى (Maximum Temperatures) ودرجات الحرارة الدنيا (Minimum Temperatures) حول العالم.

وأيضا سيستمر ارتفاع منسوب المياه بمعدل يتراوح بين 1-8 أقدام مع حلول عام 2100. وقد شوهد ارتفاع في مستوى سطح البحر 8 بوصات منذ بدء التوثيق في عام 1880، وذلك بسبب ذوبان الثلوج في القطبين.

كما أعلنت إندونيسيا قبل عام غرق جزيرتين في جنوب سومطرة، و4 جزر أخريات على وشك مواجهة نفس المصير.6

اختلال التوازن في مياه المحيطات.. شبح يتهدد الكوكب

ليس غرق الأراضي الخطر الوحيد الذي يلوح في الأفق، بل إن ظاهرة المد والجزر ستؤثر سلبا على المناطق الساحلية، وبالتالي فمن المتوقع ازدياد معدل الفيضانات حول العالم، ولن يتوقف هذا الارتفاع عند هذا الحد، فالقرون التالية ستشهد ارتفاعا مستمرا إلى أن ينفذ كوكب الأرض من الثلوج، فمن المتوقع أيضا أن يصبح القطب الشمالي خاليا من الثلوج والجليد في موسم الصيف مع حلول منتصف هذا القرن، أي بعد 30 عاما فقط.

إن اختلال التوازن في مياه المحيطات سيؤثر سلبا على الكائنات الحية كلها على وجه الكرة الأرضية، وإنه من المعلوم أن الأشجار هي المسؤولة عن إمداد الأرض بالأوكسيجين، ولهذا السبب يُطلق على غابات الأمازون لقب “رئتا العالم”. لكن هذه نصف الحقيقة، لأنّ المحيطات هي من تلعب الدور الأكبر في إنتاج الأوكسيجين، إذ تشكل نسبة 50-80% من مصادر الأوكسيجين في الغلاف الجوي، ويقع إنتاج معظم الأوكسيجين عن طريق العوالق والبكتيريا التي تقوم بعملية التمثيل الضوئي.

وقد تنبأ العلماء بزيادة في الأعاصير وهطول أمطار بكميات كبيرة على مناطق معينة، في المقابل ستواجه مناطق أخرى حول العالم شبح الجفاف والقحط.7

المنظمة العالمية للأرصاد الجوية.. إنقاذ برعاية أممية

إننا اليوم نواجه تبعات التغير المناخي، ولا مفر من تجنبها مهما سعينا، وأي محاولة لإنقاذ الأرض فإنها ستكون للأجيال القادمة. وقد سُلطت الأضواء على هذه القضية في منتصف القرن الماضي، حينما أقدم مجموعة من العلماء على تأسيس منظمة معنية بدراسة الطقس والمناخ برعاية الأمم المتحدة، وتعرف بالمنظمة العالمية للأرصاد الجوية (World Meteorological Organization).

وفي مطلع عام 1979، عُقد أول مؤتمر يتناول قضية التغير المناخي في مدينة جنيف، واستمر عدة أيام قبل أن يقع تصديق قرار إنشاء “الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ” (IPCC).

وفي عام 1990 عُقد المؤتمر الثاني لتقييم ما وقع الاتفاق عليه في المؤتمر الأول، وقد حمل المؤتمر لهجة شديدة وبيانا قويا على المخاطر، وقد لاقت صعوبة بالغة في توجيه جميع المشاركين نحو نقطة التقاء واحدة بعد أن تمت بعض التسويات في قضايا مختلفة. لقد شعر القائمون على المؤتمر بخيبة أمل كبير لكون المؤتمر لم يحصل على مستوى عال من الالتزام من جميع الأطراف.

وأما في المؤتمر الثالث والأخير في هذا الشأن الذي عُقد في عام 2009، فقد كان الهدف الأساسي مختلفا عن سابقيه، إذ بات واضحا وجليا بالنسبة للعلماء والباحثين أن أضرار التغير المناخي باتت واقعة لا محالة، لذا كان هدف هذا المؤتمر هو الربط بين التطورات العلمية والتنبؤات المستقبلية للمناخ، وتباعا لذلك فهم الأضرار الناجمة وكيفية التعامل معها. لقد بدا أن هذا العالم صغير للغاية، وأن مصير الجميع بيد الجميع، إذ لم يسلم أي قطاع تأثير التغير المناخي.

وفي ظل هذه الظروف، كان مصير الأرض -وما زال- بأيدي الحكومات وصناع القرارات الذين يوجهون العالم اليوم، إما إلى شاطئ النجاة أو إلى حافة الانهيار، كما أن مؤسسات علمية كثيرة تعمل بشكل مستمر نحو تأمين كافة المعلومات الهامة لأي بادرة لحل هذه الكارثة.8

بعد خمسين عاما من اليوم، وبأبسط النتائج، فإننا بلا شك متجهون نحو شكل مغاير لكوكب الأرض، فقد نشهد اختفاء وتلاشي جزر وأراضٍ، وبالمقابل سنرى بزوغ أراض أخرى في مكان ما على الكوكب.

المصدر: مواقع إلكترونية